Gue punya temen, sebut saja Sasa. Setiap liat tren fashion baru di TikTok, reaksinya selalu sama: “Wah, keren! Beli dulu deh baju barunya.” Padahal lemari udah penuh sesak, baju bertumpuk, tapi tetep aja ngerasa “nggak punya baju”.

Akhir tahun lalu, Sasa mutusin untuk “puasa belanja” 3 bulan. Dan yang terjadi? Dia malah nemuin banyak baju lama yang lupa dipake. Baju yang dulu dibeli, tapi nggak pernah kepake karena nggak tahu cara padu padannya.

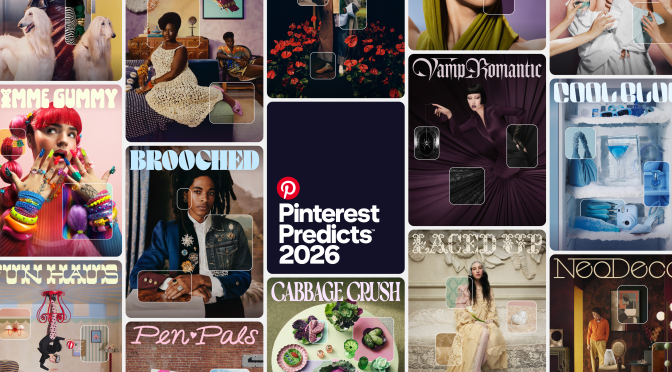

Nah, di 2026 ini, ada dua tren besar yang lagi viral di TikTok: Poetcore dan Cool Blue. Dan kabar baiknya: lo nggak perlu belanja branded mahal buat ikutan tren ini. Karena sebagian besar item-nya mungkin udah ada di lemari lo.

Kuncinya ada di styling, bukan shopping. Filosofinya: “Styling Sebelum Shopping”. Manfaatin 80% isi lemari lo yang udah ada, beli 20% sisanya buat pelengkap. Atau bahkan nggak usah beli sama sekali kalau lo jelas kombinasinya.

Ini dia 5 cara padu padan Poetcore dan Cool Blue biar tampil beda di 2026.

Apa Itu Poetcore dan Cool Blue?

Sebelum masuk ke cara styling, lo perlu tahu dulu nih dua tren yang lagi ngehits.

Poetcore: Estetika Puitis yang Lembut

Poetcore adalah gaya fashion yang terinspirasi dari penyair, sastra, dan romantisme abad ke-19 . Ciri khasnya: layering, tekstur lembut, warna-warna earthy, dan detail vintage. Bayangin lo jadi penyair di era Victoria yang lagi jalan-jalan di taman sambil baca puisi. Itulah Poetcore.

Elemen kunci Poetcore:

- Kemeja putih oversized

- Rompi rajutan atau vest

- Rok panjang flowy

- Blus dengan detail renda atau pita

- Celana wide leg atau kulot

- Layering (baju dilapis-lapis)

- Aksesoris vintage: bros, kalung mutiara, kacamata bulat

Cool Blue: Biru Berlapis yang Adem

Cool Blue adalah tren warna yang diprediksi jadi favorit 2026. Bukan cuma satu warna biru, tapi berbagai shades of blue yang dipadukan dalam satu outfit . Dari biru navy yang gelap, biru denim, sampai biru pastel yang lembut. Hasilnya? Tampilan yang calming, adem dipandang, dan elegan.

Elemen kunci Cool Blue:

- Denim dalam berbagai shade (jaket, celana, rok)

- Kemeja biru linen

- Sweater biru navy

- Aksesoris biru (topi, tas, sepatu)

- Layering biru di atas biru

Kenapa dua tren ini cocok dipadukan?

Poetcore butuh kanvas netral, Cool Blue ngasih warna. Poetcore ngasih tekstur, Cool Blue ngasih kedalaman. Gabungannya? Tampilan vintage yang modern, puitis tapi tetap adem.

5 Cara Padu Padan Poetcore x Cool Blue

1. Layering Kemeja Biru + Rompi Rajut + Rok Panjang

Ini kombinasi dasar yang paling gampang ditiru. Lo cuma butuh tiga item yang mungkin udah ada di lemari.

Item yang dibutuhkan:

- Kemeja biru (bisa kemeja formal atau denim shirt)

- Rompi rajut (warna krem, putih, atau biru muda)

- Rok panjang (warna netral: hitam, putih, atau coklat)

Cara styling:

- Pakai kemeja biru sebagai inner (buka semua kancing, biar santai)

- Lapisi dengan rompi rajut di atasnya

- Padukan dengan rok panjang

- Tambahkan ikat pinggang tipis buat definisi pinggang

- Sepatu: loafers atau flat shoes

Kenapa ini Poetcore? Layering kemeja + rompi itu signature banget di estetika puitis. Rok panjang nambah kesan flowy dan romantis.

Kenapa ini Cool Blue? Kemeja biru jadi titik fokus warna. Kalau rompinya juga biru, makin mantap.

Contoh real: Temen gue, Dita, nyoba gaya ini pake kemeja biru lama punya bokap, rompi rajut jaman SMA, dan rok panjang dari thrift. Total belanja: Rp0. Hasilnya? Feed Instagram dipuji-puji.

2. Denim on Denim + Sentuhan Vintage

Denim on denim (double denim) lagi balik tren. Tapi biar nggak kaku, tambahin elemen vintage Poetcore.

Item yang dibutuhkan:

- Jaket denim (warna biru medium)

- Celana denim (bisa beda shade, misalnya lebih tua atau lebih muda)

- Atasan putih (kaos polos atau kemeja putih)

- Aksesoris vintage: bandana, bros, atau jam tangan antik

Cara styling:

- Pakai atasan putih sebagai base

- Padukan jaket denim dan celana denim

- Ikat bandana di leher atau di tas

- Tambahkan bros kecil di kerah jaket

- Sepatu: sneakers putih atau boots

Kenapa ini Poetcore? Sentuhan vintage di aksesoris (bandana, bros) nambah kesan puitis. Atasan putih ngasih kanvas bersih.

Kenapa ini Cool Blue? Ini pure blue banget. Dua shade biru dari denim, plus aksesoris biru kalau ada.

Tips penting: Pastikan dua denimnya punya shade berbeda. Jaket biru medium, celana biru tua, misalnya. Biar nggak kelihatan kayak “seragam”.

3. Gaun Biru Flowy + Layering Kemeja Putih

Ini gaya paling simpel tapi paling “poet”. Bayangin lo jadi tokoh utama di film era Victoria.

Item yang dibutuhkan:

- Gaun biru (bisa biru navy, biru pastel, atau biru motif)

- Kemeja putih oversized

- Ikat pinggang

- Sepatu ballet flat atau loafers

Cara styling:

- Pakai kemeja putih di dalam gaun (sebagai inner, dengan kerah keluar)

- Atau pakai kemeja putih di luar gaun (dibuka sebagai kardigan)

- Ikat pinggang di pinggang buat definisi bentuk

- Tambahkan kalung mutiara atau bros

Kenapa ini Poetcore? Gaun flowy + kemeja putih + mutiara = puitis banget.

Kenapa ini Cool Blue? Gaun biru jadi bintang utama. Shades birunya bisa divariasikan sesuai selera.

Studi kasus: Sasa (temen gue yang puasa belanja) nyoba gaya ini pake gamis biru motif bunga yang udah 3 tahun nggak kepake. Dia tambahin kemeja putih oversize bekas kakaknya. Hasilnya? Dia dipuji temen-temen “Kamu beli baju baru ya?” Padahal nggak.

4. Celana Wide Leg Biru + Blus Renda Putih

Celana wide leg lagi tren. Paduin dengan blus renda, dapet deh kesan puitis elegan.

Item yang dibutuhkan:

- Celana wide leg biru (bisa biru navy, biru tua, atau biru motif)

- Blus renda putih (atau atasan putih dengan detail renda)

- Sepatu hak rendah atau flat shoes

- Tas anyaman atau tas vintage

Cara styling:

- Pakai blus renda (masukin ke dalam celana atau dibiarkan keluar, tergantung model)

- Tambahkan ikat pinggang tipis kalau perlu

- Sepatu hak rendah biar lebih anggun

- Tas anyaman nambah kesan vintage

Kenapa ini Poetcore? Renda itu elemen Poetcore paling kuat. Blus renda langsung ngasih vibe puitis.

Kenapa ini Cool Blue? Celana biru jadi statement. Pilih shade biru yang lo suka.

Tips: Kalau nggak punya blus renda, bisa pakai atasan putih biasa plus bros atau kalung mutiara sebagai pengganti.

5. Layering Atasan Biru Bertumpuk + Celana Krem

Ini gaya buat lo yang suka eksperimen. Layering atasan biru dengan berbagai shade dan tekstur.

Item yang dibutuhkan:

- Atasan biru tipis (kaus biru, kemeja biru tipis)

- Sweater biru navy atau cardigan biru

- Celana krem atau putih (netral)

- Aksesoris minimalis

Cara styling:

- Pakai atasan biru tipis sebagai base

- Lapisi dengan sweater atau cardigan biru di atasnya (bisa dikancing cuma sebagian)

- Bisa tambah layer ketiga kalau mau: syal biru atau outer tipis

- Celana krem biar nggak kelewat biru

- Sepatu sneakers putih

Kenapa ini Poetcore? Layering bertumpuk itu kunci Poetcore. Semakin banyak lapisan, semakin puitis.

Kenapa ini Cool Blue? Ini perayaan warna biru. Semua layer biru, tapi dengan shade dan tekstur berbeda.

Yang perlu diperhatikan: Pastikan bahan tipis di bagian dalam, lebih tebal di luar. Jangan sampai gerah.

Tabel Perbandingan: 5 Gaya Poetcore x Cool Blue

| Gaya | Item Utama | Item Pendukung | Tingkat Kesulitan | Cocok Buat |

|---|---|---|---|---|

| Kemeja + Rompi + Rok | Kemeja biru, rompi rajut, rok panjang | Ikat pinggang, loafers | Mudah | Kantor, kuliah |

| Denim on Denim | Jaket denim, celana denim | Bandana, bros, kaos putih | Sedang | Santai, nongkrong |

| Gaun Biru + Kemeja Putih | Gaun biru, kemeja putih oversized | Mutiara, ikat pinggang | Mudah | Pesta, acara formal |

| Wide Leg + Blus Renda | Celana wide leg biru, blus renda | Tas anyaman, flat shoes | Sedang | Date, hangout |

| Layering Biru Bertumpuk | Atasan biru tipis, sweater biru | Celana krem, sneakers | Sulit | Santai, bereksperimen |

3 Tips Biar Nggak Boncos Ngikutin Tren

1. Audit Lemari Dulu Sebelum Belanja

Ini langkah paling penting. Keluarin semua baju lo. Kelompokin berdasarkan warna, jenis, dan fungsi. Lo bakal kaget, ternyata banyak baju yang lupa dipake. Catat apa yang lo punya, baru putusin apa yang perlu dibeli.

Prinsip 80/20: 80% pakai yang udah ada, 20% beli pelengkap. Atau bahkan 100% pakai yang ada kalau lo jago mixing.

2. Fokus di Warna, Bukan Merek

Tren Cool Blue itu soal warna, bukan soal brand. Lo nggak perlu beli baju biru branded mahal. Cari aja di lemari sendiri, pinjam temen, atau beli di thrift shop. Yang penting shade birunya cocok dan bisa dipadu padan.

3. Investasi di Item Netral Berkualitas

Kalau lo mau belanja, prioritaskan item netral yang bisa dipake dengan banyak outfit. Kemeja putih oversized, celana krem, rompi rajut—itu semua versatile banget. Bisa dipake untuk Poetcore, Cool Blue, atau tren lain di masa depan.

3 Kesalahan Umum Pas Nyoba Tren Ini

Kesalahan #1: Over-layering Sampe Gerah

Layering itu kunci Poetcore, tapi jangan berlebihan. Apalagi di Indonesia yang panas. Pilih bahan tipis, katun atau linen. Atau pake layering yang bisa dibuka pas udah di luar ruangan.

Kesalahan #2: Nggak Peduli Sama Shade Biru

Cool Blue itu soal perbedaan shade. Jangan asal pake biru sama biru tanpa mikir kontras. Kalau semuanya biru tua, hasilnya gelap semua. Kalau semuanya biru muda, hasilnya pucat. Mainkan kontras: tua vs muda, gelap vs terang.

Kesalahan #3: Lupa Sama Konteks

Poetcore itu puitis, tapi lo tetap harus nyaman. Jangan pake gaun flowy panjang buat naik motor. Jangan pake layering tebal buat ke mall yang AC-nya mati. Sesuaikan sama aktivitas lo.

Styling Sebelum Shopping: Filosofi Hidup yang Lebih Bijak

Gue mau balik ke cerita Sasa. Setelah 3 bulan puasa belanja, dia nggak cuma hemat uang. Dia juga belajar sesuatu: kebahagiaan nggak selalu datang dari barang baru. Kadang, yang lo butuhin cuma cara pandang baru terhadap apa yang udah lo punya.

Tren Poetcore dan Cool Blue ngajarin kita untuk lebih mindful. Poetcore ngajak lo menghargai keindahan hal-hal sederhana. Cool Blue ngajak lo menikmati ketenangan. Dan keduanya ngajak lo untuk lebih kreatif dengan apa yang ada.

Jadi, sebelum lo klik “checkout” di e-commerce kesayangan, coba buka dulu lemari lo. Siapa tahu, di sana udah ada harta karun yang selama ini nggak lo sadari.

Selamat mencoba, Sobat Styling!

Gue penasaran, nih. Di antara lo yang baca, ada yang udah pernah nyoba gaya Poetcore atau Cool Blue? Atau punya tips mixing and matching lain yang nggak kalah keren? Share di kolom komentar. Karena fashion itu soal bereksperimen, dan kita bisa belajar dari satu sama lain.